“陳法官,我買的這項投資理財是高風險的,但經理沒有跟我說清楚,現在哪能辦啊!”4月初,上海市黃浦區人民法院(以下簡稱黃浦區人民法院)金融審判庭法官陳夢琪正在小東門街道綜治中心為前來的居民提供法律咨詢服務。

作為上海的城市心臟,黃浦區寸土寸金,“高大上”的城市面貌和“接地氣”的煙火街巷交融在了平均面積僅有約2平方公里的10個街道中,密集的企業、繁華的商業、熙攘的居民……各種主體的司法需求多元旺盛。

如何更好地為不同群體提供精準法律服務?今年2月以來,黃浦區人民法院在全市范圍內率先實現了訴訟服務入駐綜治中心全覆蓋,10名“小巷法官”分批入駐到了黃浦區各個街道的綜治中心,提供法律咨詢、先行調解、訴訟指引等服務,最大限度發揮基層解紛能力,將司法服務注入到城市中心的治理末梢。

“小巷法官”解民憂,打造家門口的訴訟服務點

“家門口的訴訟服務點,蠻好!”小東門街道的一名居民將綜治中心宣傳角上架的一本《法院訴訟服務“十問十答”》放進了包里,立案庭副庭長、訴訟服務中心主任屈麗娜為其開展了詳細的訴訟指導,并手把手教學了如何規范適用示范訴訟文本。

自“小巷法官”入駐10個街道綜治中心以來,為群眾提供全面精細的便捷式訴訟服務,充分發揮立案指導職能,提供一對一咨詢答疑,解答當事人在立案中遇到的問題。

除此之外,還創新服務形式、拓展服務功能,開展各項活動。例如針對居住人口較多、房屋老齡化較多的街道,開展相鄰糾紛相關普法講座;針對老齡化現狀,將真實案例改編為情景劇《消失的養老金》帶入社區,讓居民在笑聲中將防騙技能入腦入心。

另外,綜治中心工作人員也同樣受益于“家門口的訴訟服務點”,“小巷法官”們定期對街道反饋的共性法律問題進行集中解答。

“像是高空拋物、業委會決議法定程序、無主財產認定,都是我們經常會碰到的問題!有了法官‘背書’,我也知道該怎么向居民解答了。”在一次集體普法課后,豫園街道綜治中心的工作人員說道。這些帶著煙火氣的法律智慧,成為了他們的“百寶箱”。

“‘小巷法官’入駐到街道綜治中心之后,對我們社區工作人員如何更專業的回應群眾需求有了很大的幫助,為我們矛盾糾紛化解提供了規范化指導。”黃浦區小東門街道平安辦主任胡天感嘆道。

截止至今,10個街道綜治中心累計通過線上線下方式精準解答了涵蓋借貸、離婚、繼承、遺產管理人、無主財產認定、金融借款、著作權侵權等涉及民事、商事、金融等多方面的法律咨詢456件,窗口接待639人次,開展各類普法活動76次。

在走訪調研了10個街道綜治中心后,黃浦區人民法院收集各個基層治理的法律痛點,之后將繼續秉持“面向群眾、面向基層、面向實際”的工作原則,總結出更貼近群眾司法需求的服務清單,拓展訴訟服務功能、豐富訴訟服務內容。

“小巷法官”暖民心,維護“弱勢群體”的法律權益

“我愿意承擔起妹妹的監護職責,呵護妹妹長大成人。”外灘街道綜治中心的調解室里,年輕的李女士堅定地對外灘街道綜治中心駐場“小巷法官”、民事審判庭王蓓蕾說道。

未成年的小趙年幼喪母,不幸的是,父親也于近期因病過世。然而,一些多年沒有聯系的親戚紛紛上門,為爭奪小趙的監護權鬧得不可開交。

“看似都為了小趙好,實際上是盯上了老趙的遺產,想來‘分一杯羹’。”外灘街道綜治中心的工作人員說道。

經調查,由于外祖父、外祖母也早已過世,唯一可能承擔法定監護職責的是小趙同母異父的姐姐李女士。為了最大程度保護孩子的權益,王蓓蕾協調了司法所、居委、婦聯、學校多部門共同介入了這起案件。

“監護權的爭奪不應以遺產為出發點,而應以孩子的身心健康和未來成長為首要考量。”調解室內,王蓓蕾向李女士等人詳細講解了法律關于指定監護的規定,明確指出監護人是以為保護未成年人的最佳利益為原則。

“我愿意跟姐姐一起生活。”王蓓蕾與小趙進行了一對一談心,在耐心詢問下,她也表達了自己的真實意愿。

最終,李女士表示愿意承擔起監護職責,并主動表示為小趙設立專門的銀行賬戶,妥善保管老趙的遺產,保障妹妹的生活和教育需求。

司法服務觸角應細致入微,“小巷法官”經常性開展法律援助服務,為經濟有困難的當事人、青少年、老年人、殘障人士等弱勢群體提供法律支持,確保法律援助服務的有效性。

目前,助殘“無礙”司法保障項目也作為訴訟服務入駐街道綜治中心的十大舉措之一,將保護弱勢群體的法律援助服務延伸到各街道綜治中心,有力地保障了青少年、老年人、殘障人士等弱勢群體的法律權益。

“小巷法官”紓民困,以多元解紛之力化解矛盾糾紛

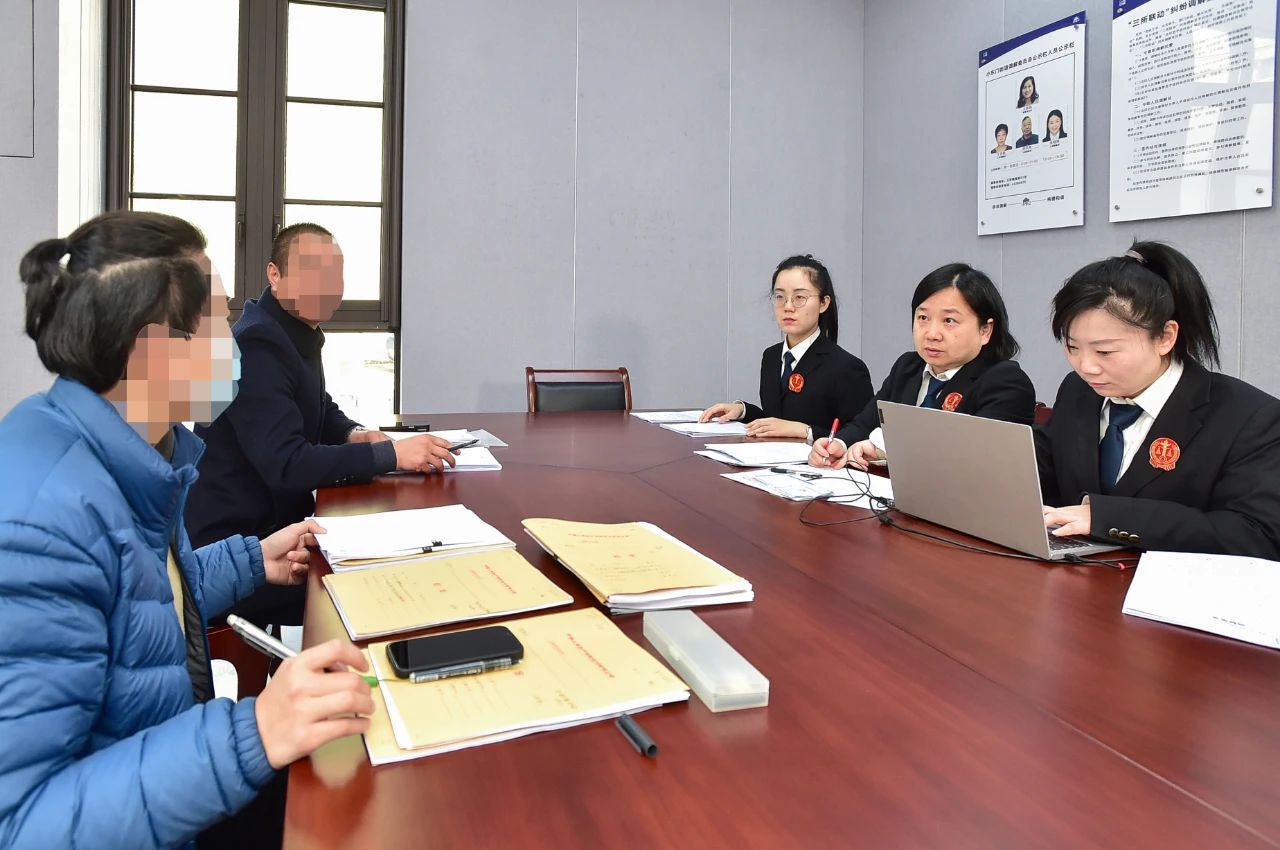

“這次‘實戰演練’,讓我進一步加深理解了怎么調處融資租賃案件。”2月,小東門街道綜治中心的調解室內正在進行一場金融案件的調解,上海市大公調解中心的調解員余成瑤也參與其中。

被告某私立醫院向原告某金融公司融資租賃了一批醫療設備,但由于后續經營較困難,被告前后共計拖欠了63萬余元的款項。

就在法律問題釋明之后,見雙方有調解意向,金融審判庭法官金燕提出了方案:“如果判決下去,被告公司一下子‘壓垮了’,不利于企業發展。不如讓被告先正常開展經營,給予其一些緩沖時間?”經法官與人民調解員共同調解,最終原告同意被告延期付款,并減免了部分利息。

如何切實做到預防在前、調解優先,提升基層社會治理法治化?

“小巷法官”答案是,加強多元共治,推動形成矛盾糾紛就地預防化解和多元共治等新格局。

例如,精準對接和吸納具備資質的人民調解組織和專業調解組織加入解紛“朋友圈”;對有調解意愿的當事人提供前端指導,引入社區調解員及調解組織專業調解員共同參與調解。

另外,為進一步增強調解組織和調解員的素養與能力,“小巷法官”們依托綜治中心定期開展調解技能培訓。目前,已經成功舉辦涉金融糾紛、先行調解等培訓3場,受訓調解員數十人。

在“小巷法官”的對接下,已經在5個街道綜治中心開展巡回審判35場,開庭案件37件,平行化解糾紛32件。

在平均約2平方公里的司法服務圈里,每個“小巷法官”都化作法治的毛細血管,將正義的溫度注入街角弄堂的肌理,悄然化作萬家燈火里安心的星芒。

未來,黃浦區人民法院將繼續立足司法職能,與各方力量積極合作,推動綜治中心作為基層服務管理基本單元建設,構建基層矛盾糾紛就地預防化解和多元共治新格局。